経営学は応用学問であるため、経営学研究が社会に対して強いインパクトをもたらすことも期待されている。経営学だから企業経営の特定の分野・機能や企業業績の向上に役立てばよいというわけではなく、研究成果が幅広く人類社会の発展に貢献できるのであれば理想的である。むしろ、営利組織ではなく教育機関としての大学で行う研究であるならなおさら、企業経営の枠を超えたより良き社会の実現に貢献するべきであろう。では、そのような強いインパクトをもたらす研究をどのように実践すればよいのだろうか。Wickert, Post, Doh, Prescott, & Prencipe (2021)の論考を参考に考えてみよう。

まず、Wickertらが考える経営学もしくは「マネジメント」は、企業経営という狭い範囲にとどまらないものであることが重要である。行政や公共機関も、国家や社会の問題を解決するための「マネジメント」を行うし、NGOやNPOなどの組織もそうである。よって、実践に大きなインパクトを与える経営学研究とは、社会全般のさまざまな場面で活動する「マネージャー」の実践における物の見方考え方にインパクトを与える、すなわち、これまで以上に優れたマネジメントを実践するために、これまでの考え方の再考を迫るもの、新たな視点を提供するもの、マネジメントに関する既存の理論やモデルを修正したりするものであるということである。

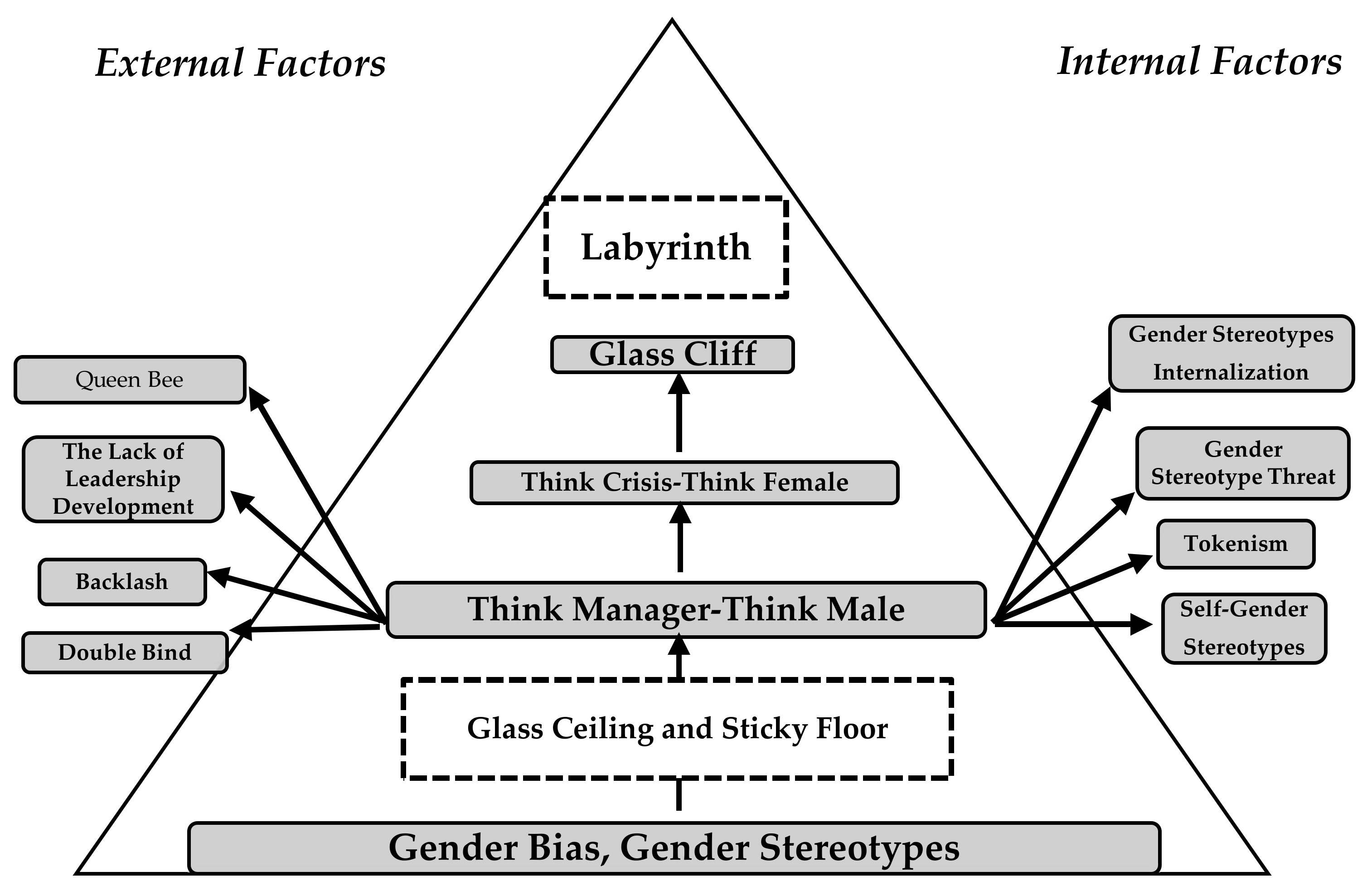

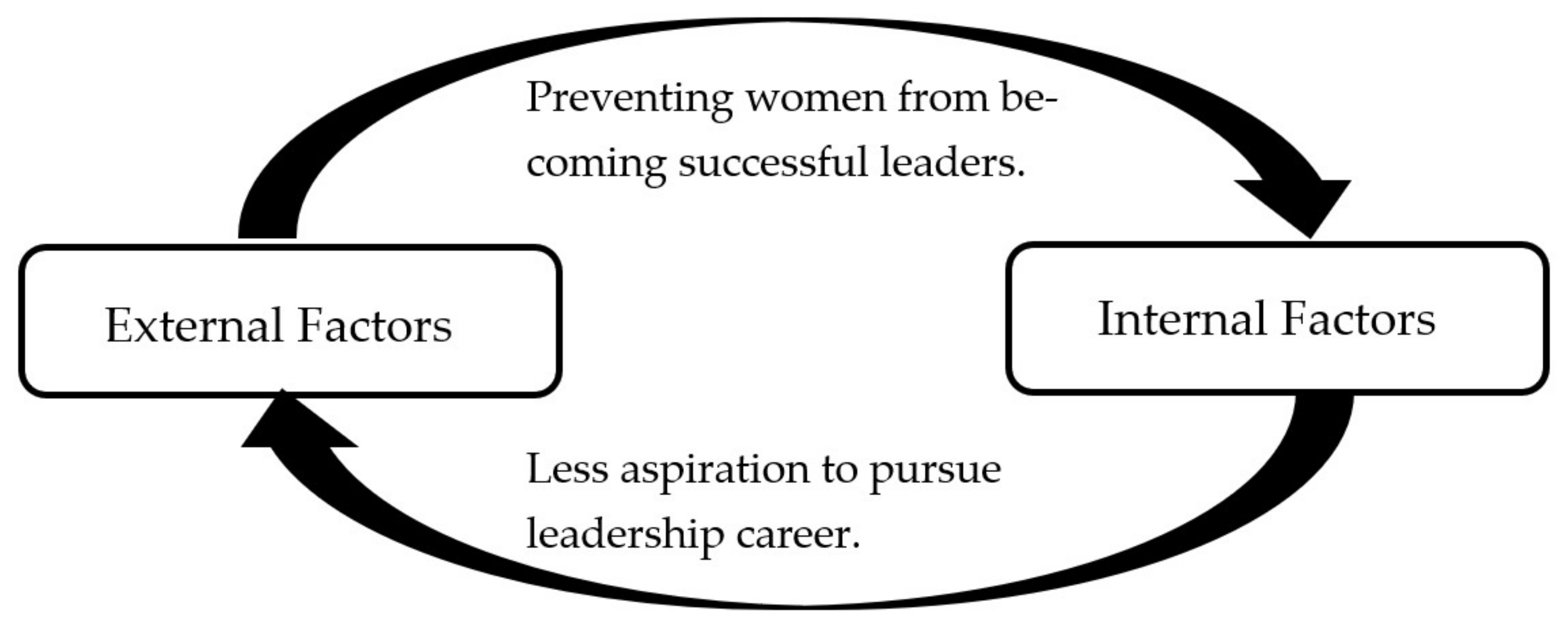

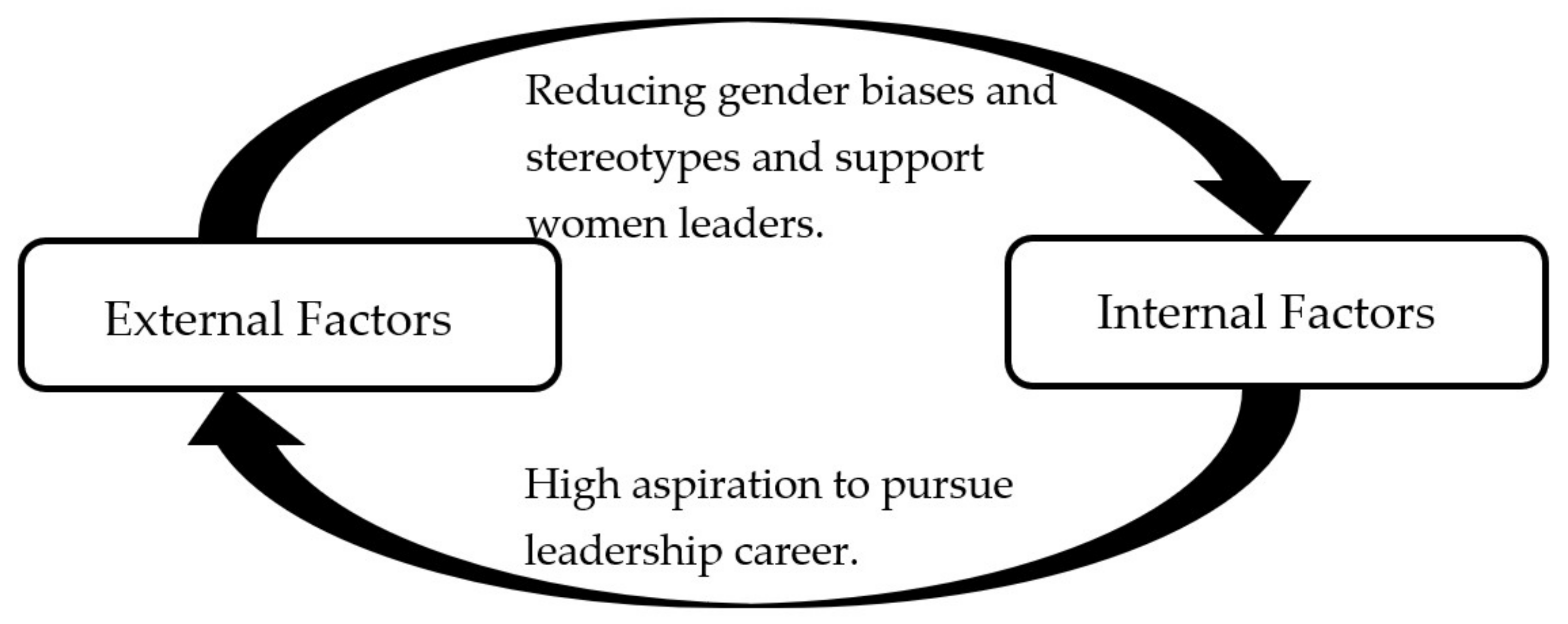

上記のような視点からの強いインパクトをもたらす経営学研究を行ううえで、Wickertらは、「深く理解したい大きな問題、解決したい重要な問題を起点として研究を始めよ」「注目すべき重要な現象を見つけ出し、その現象理解を目的とした研究を推進せよ」という2点を強調する。つまり、理論から始めて、理論の欠陥や拡張を目指すというようなアプローチではなく、重要かつ大きな問題に駆動される研究、それを示す重要な現象に着目する研究が大切だというのである。深く理解したい大きな問題とは、例えば、社会の不平等はなぜ生じているのか、どうすれば解決することができるのだろうかといった、人類にとっても重要な問題である。注目すべき重要な現象とは、例えば、前者の理解したい重要な問題(社会の不平等)を具体的に表している特定の現象(組織内の男女差別など)のことである。

Wickertらは、経営学における理論の構築や理論の改善は、それ自体が「目的」なのではなく、社会における問題や現象をよりよく理解するための「手段」であると主張する。よって、重要かつ大きな社会問題(例、サステナビリティ、環境問題、平等、ダイバーシティ)やそれに付随する特定の現象の深い理解や問題解決に向けた意思決定やアクションにとって、既存の理論が適切なのか、欠陥や不備はないか、別の理論が当てはまるのではないか、あるいはまったく新しい理論や視点が必要なのではないかといった問いを持ち、それらに駆動された研究が、強いインパクトをもつ研究成果につながるのだと考えられるわけである。

研究を通して社会課題の解決などに向けた実践にインパクトを与えるためには、研究の内容が実践家に行動を促すような要素を含んでいる必要があるとWickertらは指摘する。例えば、実践家が、論文で扱われているテーマや課題について提示された理論やモデルを実践で試してみようと思わせるようなもの、つまり、実践家が研究や論文から何を、どのようにすれば良いのかの示唆を得て、それを実際に使ってみようとさせるものが望ましい。学術論文においてそのような要素を含んでいるものも良いし、さらに、実践しやすくするように、学術論文の内容を実務家向けの雑誌や学術論文とは異なるフォーマットによる著作として翻訳することによって実践をさらに促進していくことも有用だという。

またWickertらは、実践家とのコミュニケーションを通して社会に対して強いインパクトをもたらす論文を執筆する際には、学術論文同士の引用で閉じてしまうのではなく、実務雑誌からの引用をしたり、実務雑誌やテキストに引用されることを意識することを勧める。また、研究を進めるさいには、実践家とよく対話をし、実践家の話をよく聞くことも大切だという。学術成果がよくまとまったレビュー論文も、実務雑誌やテキストによく引用されるという。レビュー論文を執筆することは、それ自体が学術的に貢献すると同時に、実践家にも示唆を与えるものとなるわけである。学術として社会に対してインパクトを与えるためには、学術と実践とのギャップを埋めていくことが大切なのである。

経営学研究が、さまざまな社会課題を解決し、良い社会を実現させていくための公共政策などに対してインパクトを与えていくことも期待される。そのためには、経営学の研究が、政策立案における意思決定の役に立つようなエビデンスを提供することが有効である。サステナビリティ、環境問題、平等、ダイバーシティなど、経営学でも扱われる社会課題は、それ自体が公共政策の対象でもある。国家や政府が、最も適切な政策を立案し、実行できるような理論やエビデンスが経営学から多く生まれ、提供されていくことも、社会に対して強いインパクトを与えることにつながるのである。

文献

Wickert, C., Post, C., Doh, J. P., Prescott, J. E., & Prencipe, A. (2021). Management research that makes a difference: Broadening the meaning of impact. Journal of Management Studies, 58(2), 297-320.