因果複雑性の経営学(番外編1:必要条件の分析方法)

因果複雑性の経営学では、主に集合論に基づく数学的発想を用いることで、何と何が組み合わさるとどうなるのかといったように、結合性、等値性、因果非対称性などに注意を向けるアプローチであることを説明してきた。その中でもとりわけ注目を浴びる結合性や等値性は、主にある要素が結果をもたらすための十分条件を扱うものである。十分条件は、要素の単一もしくは組み合わせが生じれば必ず結果を生み出すというもので、これは必ずしも1通りとは限らないことが等値性のポイントである。しかし、結果を生み出すもう1つの条件である「必要条件」は、因果複雑性の考えの中でも非常にドラマチックである。なぜならば、その条件が欠けると、結果が一切生じないということを示しているからだ。いろいろな要素があるとしても、それらがどのように組み合わさろうが、必要条件となるただ1つの要素が欠けているだけで何も生じない。これは、TOC(制約理論)でも着目される「ボトルネック」という表現で言い換えることもできる。

ボトルネックというのは、そこに集中し、それを改善するだけで状況が一気に変化する可能性があるという特徴を持っているため、経営学にとっても非常に重要なコンセプトである。であるから、方法論的にも、どのようにして必要条件やボトルネックを適切に検出するかというのは注目の的とされる。今回議論したいのは、この必要条件の分析は、必ずしもこれまで紹介してきた集合論に基づくアプローチでなくても可能だし、集合論アプローチでうまく検出されない問題を改善する方法があるということである。通常の因果複雑性の経営学でもっとも使われる分析が、質的比較分析(QCA)で、要素が連続的に変化するような場合は、QCAの数学的基礎をファジー集合論に拡張したfsQCAが用いられる。しかし、QCAは十分条件の検出には優れるが、必要条件の分析にはより優れた方法があると主張するのが、Dul (2016)やVis & Dul (2918)であり、彼らが提唱する方法が、必要条件分析(necassry conditions analysis: NCA)である。

QCAはその用語のとおり、質的な比較を通じて結論を導き出す分析なので、ある条件が生じている集合に、結果が生じている集合が含まれるかどうかが必要条件か否かの判断材料となる。そして、fsQCAでは、この包含関係の判断に曖昧性を許容し、完全に含まれる、完全に含まれるの間に、どちらかというと含まれる、どちらかというと含まれないとうような状況を設けて、数量的な連続性をうまく活用しようとする。しかし、質的比較分析である以上、基本的には、ある条件が生じているか否か、結果が生じているか否かという質的な違いの比較がベースとなっていることは否定できない。しかし、本物のボトルネックを想像すれば分かるとおり、ネックの太さには連続性があり、ものすごく細いケースからある程度太いケースがある。けれども、それが結果が生じることの障害になっているという点ではボトルネック(必要条件)であるに違いない。

Dulらによれば、NCAの長所は、ファジー集合のようなデータはもちろんのこと、通常の数量的なデータでも必要十分条件かどうかの分析が可能であるというところである。そのために、より厳密かつ詳細にデータを吟味することができ、必要条件か否かの判断をfsQCAよりも適切に行うことが可能である。ここでいう「適切に」というのは、分析によって、必要条件ではないのに必要条件であると結論づけてしまう危険性(第一種の誤り)とか、必要条件であるのにもかかわらず必要条件でないと結論づけてしまう危険性(第二種の誤り)を最小限にするという意味である。とりわけ、NCAでは、ある条件が結果が生じる必要条件である「程度」をより正確に判断できる。程度というのは、例えば「ある条件の値がどの程度まで上がらないと結果が生じないか」とか「ある条件は、どの程度の結果が生じるために必要なのか」とか、この2つを組み合わせて「ある条件の値がどこまで上がることが、どの程度の結果が生じるために必要なのか」といった結論を導くことである。

NCAの手法を直感的に説明すると、条件も結果も連続変数であるとした場合に、この2変数を散布図で表現したものをイメージする。そしてNCAでは、その散布図上で、データが全く存在しないエリアと、データが存在するエリアとを区別する。そして、そのエリアの位置や大きさによって、条件が必要条件であるかどうかを判定する。必要条件が存在する場合の典型的な例では、散布図の左上に三角形の空白エリアができる。このエリアの意味を考えてみよう。これは、ある条件が一定の値の範囲内(例えば、とても低い状態から中くらいに低い状態)においては、ある条件以上の結果がまったく生じていないことを意味する。一方、散布図の中でデータのあるエリアの意味は、ある条件が一定の値よりも大きい場合、非常に低い結果も高い結果も併せて、とにかくなんらかのデータがあるということである。これは、その条件が一定の値以上であるからといって特定の値以上の結果が生じるわけではない(十分条件ではない)が、特定の値以上の結果が生じることがあるという意味である。これら空白エリアとそうでないエリアの関係性を総合して道きだせる結論は、先ほども挙げたように「ある条件の値がどこまで上がることが、どの程度の結果が生じるために必要なのか」というものなのである。

このようにNCAは、fsQCAよりも精密に必要条件の有無や程度を吟味することが可能であるため、通常fsQCAでも最初に必要条件分析をすることが慣例になっているが、NCAとfsQCAとを組み合わせて使うことによって必要条件、十分条件などの判定においてより適切な結論を導くことができるとDulらは主張するのである。

文献

Dul, J. (2016). Identifying single necessary conditions with NCA and fsQCA. Journal of Business Research, 69(4), 1516-1523.

Vis, B., & Dul, J. (2018). Analyzing relationships of necessity not just in kind but also in degree: Complementing fsQCA with NCA. Sociological methods & research, 47(4), 872-899.

因果複雑性の経営学(8)戦略論分野の研究紹介(ビジネスモデル研究ー後編)

戦略論におけるビジネスモデル研究を、因果複雑性の経営学の考え方に従って行ったのがLeppänen, George, & Alexy (2023)である。前編では、Leppänenらが、ビジネスモデルを構成する性質やその他の要素がどのように組み合わさることで企業業績を高めるのか、あるいは高めないのかについて、結合性、等値性、非対称性を考慮した構成論アプローチによって理論展開と仮説導出を行ったプロセスを解説した。とりわけ社会科学では理論構築だけでなくその妥当性を実証研究で示していくことが求められるため、因果複雑性の経営学を用いなければこのようなアプローチは不可能であるといってもよい。ビジネスモデル論の先行研究において、企業業績との関連でビジネスモデルの新規性にのみ焦点が当たりがちであったという事実は、線形代数的・方程式的思考に支配された経営学の範囲内で行ってきたからだといえる。

ビジネスモデルの内側と外側のさまざまな要素が組み合わさって企業業績に影響を与えるといっても、それを重回帰分析のような線形代数で理論的・実証的に表現してしまうとすでに不適切な方向に進んでしまっている。確かに重回帰分析は複数の要素を加えることができるが、それらは線形結合なので、本シリーズでも述べてきたように、「還元主義」「線形性」「対称性」「純効果主義」の呪縛から逃れることができない。重回帰分析の偏回帰係数は、他の変数が不変の状態でその独立変数のみ1単上下させると従属変数はどう反応するかということなので、まさしく、ビジネスモデルの創造性が上下すると、他の条件が同じというもとで企業業績はどう反応するか、ということになってしまい、組み合わせの議論が消えてしまう。重回帰分析で組み合わせを表現できるのはせいぜい2変数の交互作用くらいで、結合性、等値性、非対称性は検証できない。それに対してLeppänenらの分析アプローチは、因果複雑性の経営学と親和性の高い集合論に基づいたfsQCAを用いたものだったのである。

ではLeppänenらの実証分析の解説に移ろう。まず、分析結果と結論に行く前に注意点を述べておくと、因果複雑性の経営学の実証研究は、集合論の数学を用いて複雑なものを複雑なまま扱うようなアプローチでもあるので、かなり込み入った分析結果となり、解釈も難しく、結果や結論が明瞭でないということが起こりえる。また、頻度論の統計学を用いた仮説検証ではないので、サンプル特性から母集団を推定するという統計的推論もできない。仮説検証の論理と結論の明瞭性については、分析においてごく少数の変数間の線形的な関係性に還元する「還元主義」「線形性」を志向する従来の経営学に軍配が上がる。その点では、fsQCAなど因果複雑性の実証分析の手法はまだまだ発展・改善の余地があるといえるかもしれない。実際、Leppänenらの分析では、企業業績に影響を与えるビジネスモデル関連の組み合わせとして20パターンもの異なる組み合わせ方が特定された。20パターンはそれぞれ異なる組み合わせに違いないが、それらをすべて独立したものとして解釈して統合的に理解するのは困難であり非現実的であるため、Leppänenらは、20パターンの組み合わせを、便宜的に以下の5つの大まかなタイプに分類した。

1つ目は、新規性がビジネスモデルの中核を占める「新規性中心型」、2つ目は、新規性を付加することでビジネスモデルの効果を高める「新規性周辺型」、3つ目は、新規性があるケースもないケースもある「新規性中立型」、4つ目は、周辺要素としての新規性がない「新規性回避型」、5つ目は、中核要素として新規性がない「新規性恐怖症型」である。これらの便宜的な分類によってビジネスモデルと企業業績の関係を解釈すると、まず、企業業績を高めるのに新規性のみでは十分ではないこと、ただし、技術が新しい状況では、非常に高い業績をあげるためには新規性は必要条件であること、新規性は、競争が激しい業界において効率性と差別化戦略と組み合わせると非常に効果が高いこと、新規性のあるビジネスモデルは、業績を高めるための別の条件が状況によって正反対であったりすること、そして新規性のないビジネスモデルであっても企業業績を高めることができることなどが明らかになった。

Leppänenらがビジネスモデルの新規性に偏重した先行研究を批判し、本研究の最も基本的な主張であった「企業業績を高めるのに、ビジネスモデルの新規性のみでは不十分」であることは実証データでもクリアに確認された。また、新技術で非常に高い業績という条件を除けば、ビジネスモデルの新規性が高業績の必要条件あるわけでもないことも分かった。これには2つの含意がある。まず、ビジネスモデルというのは、複数の要素が組み合わさったシステムなので、新規性のみに絞った議論、あるいは他の要素単独でどうかということを吟味すること自体、不適切であるということである。組み合わさったシステムとして分析することは必要不可欠なのである。とりわけ、新規性と効率性の関係は、補完関係にある場合と代替関係にある場合と両方あることが実証研究では分かった。これは、企業が競争の激しい業界において差別化戦略をとるかどうかで変わってくると思われる。

次に、ビジネスモデルの新規性は、新たな「価値創造」には大きく寄与するが、それを自社の業績につなげる「価値獲得」には不得手であり、価値獲得に優れているのは、ビジネスモデルの効率性、ロックイン、補完性などの他の要素であることである。企業が価値創造と価値獲得の両方を通して業績を上げるためのビジネスモデルを構築するには、新規性と他の要素を組み合わせていくことこそが重要なのである。そして、Leppänenらは、本研究から、企業がどの業界で競争するかといった戦略決定の話と、どのようなビジネスモデルを通して戦略を実行するかは別々に考えることが有効だということも指摘する。競争環境の激しい業界で差別化戦略を採用し、そこで新規性と効率性を組み合わせたビジネスモデルを構築することは、常に企業業績を高める十分条件だといえるが、その他の戦略選択とビジネスモデルの組み合わせであっても企業業績を高める経路があるという等値性も存在すると主張する。

以上、かなり複雑な結果の説明になってしまったが、今回紹介したLeppänenらの研究によって、ビジネスモデルが企業業績に与える因果複雑性が完璧に説明できたというにはほど遠いのが現状であろう。しかし、この研究が、まさに今後同様の理論展開や実証分析を通して、さらにビジネスモデルについての理解を深めることにつながるエポックメーキングな研究であることには間違いない。同様の研究が行われ、その成果が蓄積されれば、学術的にも実務的にも大変有意義な知識体系が構築されていくはずである。ビジネスモデル研究においてその第一歩を踏み出した金字塔であるともいえるだろう。

文献

Leppänen, P., George, G., & Alexy, O. (2023). When do novel business models lead to high performance? A configurational approach to value drivers, competitive strategy, and firm environment. Academy of management journal, 66(1), 164-194.

因果複雑性の経営学(7)戦略論分野の研究紹介(ビジネスモデル研究ー前編)

企業が経済的価値を生み出し収益を得るために必要不可欠なのでビジネスモデルである。ビジネスモデル論は21世紀になって経営学で研究が盛んになった分野であるが、ビジネスモデルほど因果複雑性の経営学にふさわしいトピックはないといっても過言でない。なぜならばビジネスモデルは複数の要素が組み合わさることで価値を生み出し収益を得るためのシステムであるから、どのような組み合わせが企業業績につながるのか、さらには、ビジネスモデルと戦略、業界、技術環境などの他の要因がどのように組み合わさると企業業績を高めるのかといった問いが欠かせないからである。しかし、本シリーズで論じてきたように、線形代数的で方程式的な思考に支配されていた経営学ではビジネスモデル論の理論と実証研究を十分に扱うことができなかった。それが、因果複雑性経営学の登場でいよいよ本格的な分野として研究を発展させる素地ができてきた。Leppänen, George, & Alexy (2023)がその扉を開けた先駆的研究である。

Leppänenらによれば、ビジネスモデルとは事業機会を実際のビジネスとして成立させるための設計図のようなもので、企業を取り巻くステークホルダーへの価値を生み出し(価値創造)、そこから自社の収益を得る(価値獲得)ために、ビジネスの内容、構造、取引の支配に関連する複数の要素が相互に結び付いたシステムとして定義できる。つまり、ビジネスモデルは、価値創造と価値獲得を目的とするシステムである。価値創造は、顧客などのステークホルダーと共有する価値を増大させることを意味し、価値獲得は、その価値全体から自社の収益としてできるだけ多く獲得する。これまでのビジネスモデル研究の多くは、価値創造に重点が置かれ、そのもっとも中心的な機能として、ビジネスモデルの「新規性」という特徴に脚光が当たってきた。新しいビジネスモデルだからこそ、既存のビジネスモデルと比べて価値を大きくすることができるというわけである。しかし、それに比して価値獲得については十分に注意が向けられているとはいえなかった。

上記のように、ビジネスモデル研究では、価値創造を担うもっとも重要な性質としてビジネスモデルの新規性に焦点が当てられがちであったが、先述のように、ビジネスモデルは複数の構成要素からなるシステムであり、企業業績につながるビジネスモデルの性質は他にはある。先行文献を整理すると、ビジネスモデルの性質は、おおまかに「新規性」「効率性」「ロックイン」「補完性」に分類される。効率性は、ビジネスモデルが事業を効率化し、コストを下げる度合いを示している。ロックインは、ビジネスモデルが顧客のスイッチングコストを高め、他社の事業に顧客を奪われないないようにする度合いである。補完性は、コアとなる製品やサービスに価値を付加する度合いである。新規性が価値創造と結びつきやすいのに対して、効率性、ロックイン、補完性は、生み出された価値全体から自社の取り分の獲得を増大させるという意味での価値獲得への関連性が強いと考えられる。そして、一見すると当たり前であるが、従来の線形・方程式的な経営学ではうまく捉えきれなかった命題として、Leppänenらは「ビジネスモデルの新規性は、それだけでは企業業績を高めない」ことをまず主張する。

因果複雑性の用語を使っていえば、ビジネスモデルの新規性は、それ単独では十分条件とはなりえず、何か別の性質と組み合わさることによってのみ十分条件になりうるという主張である。一方、特定の状況下では、ビジネスモデルの新規性は企業業績を高めるための必要条件であるとは考えられる、ということになる。繰り返すが、ビジネスモデルは複数の要素が組み合わさったものだから、ビジネスモデルと企業業績の関係を理論化して実証するためには、組み合わせによって生じる因果複雑性を考慮することが必要不可欠なのである。Leppänenらは、このような前提を置きながら、因果複雑性に基づく構成論アプローチでビジネスモデルを研究することにした。本シリーズではおなじみの、複数の要素が組み合わさることで業績を高めるという「結合性」、企業業績を高める経路としては複数の組み合わせパターンがあるという「等値性」、そして十分条件や必要条件を考慮する因果の「非対称性」を仮定した理論構築と実証分析ということになる。

Leppänenらがビジネスモデルと企業業績の関係性の理論構築と実証分析で用いた要素は、先に挙げたビジネスモデルの4つの構成要素に加え、企業の事業戦略や業界の競争環境、そして企業規模(大企業 vs 小企業)と技術環境である。先行研究等に基づき、Leppänenらは複数の仮説を提示した。まず、先述のとおり、ビジネスモデルの新規性は、その他の性質(効率性、ロックイン、補完性)が伴っていない場合は企業業績を高めないことを予測し、次に、とりわけビジネスモデルの新規性と効率性は、しばしば代替的な性質だと指摘されることがあるが、Leppänenらはこれらは企業業績を高めるうえでは補完的な関係にあることを予測した。つまり、新しいビジネスモデルは通常はコストが余計にかかるものであるが、効率化を主眼とするビジネスモデルはコストを節約しようとすることだから、新規性か効率性のどちらかを選択するべきで、両者を組み合わせるのは理にかなっていないという言説が見られるわけだが、Leppänenらはそうは考えず、新規性と効率性が組み合わさったビジネスモデルこそが企業業績を高めるうえで重要だと予測したのである。

そして、事業戦略と競争環境との絡みについては、Leppänenらはマイケル・ポーターの業界分析フレームワークや戦略類型を援用しつつ、高い競争環境にある企業の場合、戦略とビジネスモデルとの適合性の視点から、ビジネスモデルの新規性と差別化、もしくは新規性とコスト優位性のどちらかの組み合わせをとることが必要だと予測した。つまり、ビジネスモデルの新規性によって事業戦略レベルでは差別化を志向することか、ビジネスモデルの新規性で事業戦略レベルではコスト優位性を志向するかのどちらかが必要だということである。企業規模と技術環境との絡みについては、21世紀初頭のインターネットビジネス黎明期のように、新しい技術が隆盛している環境では、小企業は比較的シンプルな要素の組み合わせをもつビジネスモデルが企業業績を高め、逆に大企業は要素を複雑に組み合わせたビジネスモデルが企業業績を高めると予測した。これは、小企業は新しい技術に焦点を当てて新技術に敏感な新しい顧客の獲得に邁進すればよいのに対し、大企業は既存のリソースや顧客基盤を活用し、既存のビジネスも守りながら新しい技術を用いて戦う必要があるので、ビジネスモデルを複雑化させる必要があるということである。

一方、技術が成熟している環境では、大企業は比較的シンプルな要素の組み合わせをもつビジネスモデルが企業業績を高め、逆に小企業は要素を複雑に組み合わせたビジネスモデルが企業業績を高めると予測した。先ほどと裏返しの予測であるが、技術が成熟している環境では、小企業はブランド力も信頼性もリソースも限られているので、新技術を使わない状況で既存の大企業などと戦い、大企業から顧客を奪っていくためには、新規性のみならず、効率性、ロックイン、代替性などをいろいろと組み合わながら工夫してビジネスモデルを作っていかねばならないのの対して、大企業は、小企業が有していないブランド力、信頼性、リソースを多くもっているので、それらを活用して既存の技術をベースに、既存のビジネスモデルを改善する方向で展開していけばよいからである。最後に、新しい技術が隆盛している環境では、非常に高い業績を出すためにはビジネスモデルの新規性が必要条件となるが、技術が成熟している環境では、ビジネスモデルの新規性は必要条件ではないことを予測した。すなわち、新技術の場合は、新しい技術を活用して価値を創造することがもっとも重要なのに対して、技術が新しくない場合には、ビジネスモデルの新しさによる価値創造よりも、効率性、ロックイン、補完性を可能にするビジネスモデルを構築して価値獲得の増大を図るほうが業績を高めると考えられるからである。

Leppänenらは、上記の理論展開や仮説に基づき、21世紀突入前後と、15年後のインターネット業界のインターネット企業(それぞれ201企業、173企業)を用いてfsQCAを用いて分析を行った。その結果とそこから導き出された結論については次回で説明する。

文献

Leppänen, P., George, G., & Alexy, O. (2023). When do novel business models lead to high performance? A configurational approach to value drivers, competitive strategy, and firm environment. Academy of management journal, 66(1), 164-194.

因果複雑性の経営学(6)組織行動分野の研究紹介(JD-Rモデル)

以下、本シリーズでは因果複雑性の経営学の原理に従った研究を紹介していく。今回は、組織行動論の中でも、近年とくに注目を浴びているジョブ・デマンドーリソースモデル(Job demands-resources [JD-R] model)を因果複雑性を前提とする構成論アプローチによって検証したOng & Johonson (2023)の研究を紹介する。JD-R理論がなぜ高い注目を浴びているかというと、この理論は、従業員のストレス、疲労感、エンゲージメントといった重要なアウトカム変数を比較的簡潔なモデルで説明することができるからである。JD-Rモデルをごく簡単に説明すると、仕事の特性として、ジョブデマンドとジョブリソースがあり、デマンドが増加するとストレッサーとなって疲労感やバーンアウトにつながり、リソースが増加すると疲労感やバーンアウトを減少させるとともにエンゲージメントを高めるというものである。さらに。ジョブデマンドとジョブリソース(以下、デマンドとリソース)が交互作用を起こし、リソースが多いと、デマンドが疲労感に与える影響を弱める(吸収する)と予測する。

従来のJD-Rモデルは簡潔で分かりやすいが、それゆえに考え方の基本は線形で方程式的な発想であった。しかしこれには問題がある。まず、デマンドには、業務負荷、感情デマンドのように複数の種類があり、リソースにも、自律性、社会的サポート、フィードバックなど複数がある。そして実証研究では、JD-Rモデルが予測するように単純ではなく、リソースやデマンドの種類によって実証結果が一貫していない。一言でいえば、これまでのJD-Rモデルは雑であり、かなり大雑把な予測を超えて、さまざまな種類のリソースやデマンドが従業員のもたらす影響のより詳細な説明や理解には至っていないのである。これらは、デマンドとリソースが疲労感やエンゲージメントに与える因果関係は複雑であると思われるにも関わらず、従来型の線形、方程式的発想にとどまってしまっているからだと考えられる。この発想には大きな問題がある。例えば、因果複雑性の経営学で述べてきたように、複数の組み合わせが同じ結果を生み出すという「結合性」や「等値性」を理論でも実証研究でも深められない。また、線形的な発想は、疲労感を生み出す要因がなくなれば疲労感が減るといったように因果対称性を想定してしまうため、疲労感を生み出す十分条件を取り除いたからといって疲労感が必ずしもなくなるわけではないという因果非対称性も表現できない。

OngとJohnsonは、JD-Rモデルを因果複雑性を前提とした構成論アプローチで研究することによってJD-Rモデルを発展させようとした。従来のJD-Rモデルと因果複雑性の前提から演繹的に導いた仮説をfsQCAで検証しつつ、まだ理論化が進んでいない面についてはfsQCAの結果から帰納的に導こうとした。まず、演繹的な仮説推論については、まず、デマンドが疲労感につながる関係をリソースが弱める(吸収する)という雑駁な命題を発展させるべく、異なる種類のデマンドが疲労感に与える影響を異なる種類のリソースが吸収する可能性には複数のパターンがあり、複数の異なる組み合わせが、どれも疲労感を生み出す十分条件になりうると考えた。具体的には、業務負荷と自律性の無さの組み合わせ、もしくは業務負荷と社会的サポートの無さの組み合わせは、どちらも疲労感が生じる十分条件だと予測した。また、疲労感とエンゲージメントが裏返しの関係にあるといった単純な発想ではなく、疲労感を生じさせるに十分な条件の組み合わせは、エンゲージメントを生じさせるのに十分な組み合わせよりも多く存在すると予測した。つまり、疲労感といったネガティブな結果が生じる経路が多くて広い一方で、エンゲージメントといったポジティブな結果が生じる経路は少なくて狭いと予測したのである。

さらにOngとJohnsonは、JD-Rモデルでは想定されなかった問いとして、異なる種類のデマンドだけで(リソースがあろうがなかろうが)疲労感を生じる十分条件になるかといったものや、エンゲージメントが生じる、あるいは生じない十分条件にはどんなものがあるかといったものも帰納的に導くこととした。スタディ1では、オンラインサーベイを用いた200人超のサンプルを用い、スタディ2ではMBA卒業生や企業の協力によって得られた120人ほどのサンプルを用いたクロスセクショナルなサーベイを実施し、スタディ3ではサンプル数を400程度まで増やしつつサーベイを2回に分けて実施し、それらのデータをfsQCAで分析した。その結果、以下のことが明らかになった。まず、疲労感を生じさせる十分条件として、3つの組み合わせがあることが分かった。1つ目は、低い社会的サポート。つまり社会的サポーとが低ければそれだけで疲労感が高まる。2つ目は高い業務負荷と高い感情デマンド。この2つが組み合わさるとリソースの多少にかかわらず疲労感が増す。3つ目が高い業務負荷と低い自律性で、この2つの組み合わせがあれば疲労感が増す。つまり、疲労感を増すデマンドとリソースの組み合わせは複数あるということである。一方、エンゲージメントを高める十分条件は、高い自律性、高い社会的サポート、フィードバックの3つの組み合わせのみであった。つまり、エンゲージメントにつながる経路は1つのみであった。社会的サポートとフィードバックがないと、それだけでエンゲージメントが下がることも分かった。

OngとJohnsonの研究によって、JD-Rモデルは因果複雑性に基づく構成論アプローチによって以下のように改良されうることが示唆される。まず、デマンドとリソースの組み合わせ、あるいは複数のデマンドの組み合わせなどにより、疲労感をもたらす「等値性」の経路は複数あって広いが、エンゲージメントに関していうと、今回の研究では1つの経路しか明らかにならなかったように、「等値性」の経路は狭い。また、特定のデマンドが複数組み合わさると、それだけで疲労感を生む十分条件となり、リソースを増やしても効果がない。これらの発見は、デマンドとリソースがアウトカムを生み出す関係性が従来のJD-Rで想定されていたよりも複雑であるのに加え、仕事や環境のネガティブな影響のほうがポジティブな影響よりも強力であるという特徴が反映されていることが示唆される。また、疲労感やエンゲージメントを生み出す十分条件としての複数のデマンド・リソースの組み合わせは、疲労感がエンゲージメントが生じない十分条件とはかなり異なっているという因果非対称性を有していると考えられる。

もちろん、OngとJohnsonの今回の研究結果だけで、JD-Rモデルを刷新することにはリスクがある。けれども、JD-Rモデルを因果複雑性の経営学というアプローチによって進化させる道筋を開いたことは確かである。これまでのJD-Rモデルだと、直感的には分かりやすいが、メカニズムの説明と予測が大雑把かつ線形的・方程式的すぎるために、実際のマネジャーが従業員をマネジメントする際の職務設計やデマンド、リソースのコントロールには役立つ度合いに限界がある。一方、どのデマンドとどのリソースの組み合わせがどのような結果につながるのかのより詳細かつ深い理解が可能になれば、マネジャーが行う施策にももっと役立つモデルとなりうるのである。

文献

Ong, W. J., & Johnson, M. D. (2023). Toward a configural theory of job demands and resources. Academy of Management Journal, 66(1), 195-221.

計画的偶発性を生み出すキャリアの布石行動

Hosomi et al (2014)の研究では、学生時代に行う「探索的な行動」が、起業に関する疑似体験や起業家との出会いなどを通して、起業したい、起業しようという意図を生み出すことを理論的かつ実証的に検討している。その下敷きとなっている理論が、「計画的偶発性理論」である。

計画的に偶発性を生み出すという行動はなんとなく分かるが具体例がイメージしにくいと考える人もいるだろう。これに関しては、全く同じ行動ではないかもしれないが「布石行動」というような考え方もある。高橋俊介氏は、「自己理解を深め、“布石”を打って、よりよい偶然を引き寄せる」において以下のようなコメントをしている。

自己理解を深め、短期的な都合ではない、自分の根底にある「大切にしたいもの」を認識しましょう。また、なんとなく惹かれるもの、興味のあるものを大切にするのもよいでしょう。そうしたところから、「出世には関係ないけれど、あの人と話してみよう」「なんとなく面白そうだから、あの勉強をしてみよう」など、仕事やキャリアアップに直接関係ない人脈に投資したり、学んだりするのです。こうしたことを、私は「布石を打つ」と表現しています。

これらの行動は、「将来こうなりたいからこの人とつながっておこう、この勉強をしよう」と、予想して行っているわけではありません。しかし、普段からこうして布石を打っていると、その中のいくつかが意外な形で活き、チャンスが巡ってくるのです。

学生で、まだ「自分が将来どんな仕事をしたいのか分からない」人や、社会人であっても「今の仕事をこのまま続けて行って良いのか分からない、今の仕事が本当に自分のやりたいことなのか分からない」といったことを考えている人は、「布石行動」を意識するのが良いかもしれない。

文献

参考サイト

未来の起業家を育てるために重要なエフェクチュエーションと計画的偶発性

開業率が低い日本において、経済発展の持続を支える未来の起業家を育てるためには、若者の将来のキャリアのオプションの中に「起業」を含めてもらうことが決定的に重要である。

起業家への憧れ、起業への関心、起業の意図などは、起業を促すための「必要条件」である。必要条件であるから、学生時代などにこれらが芽生えたからといってそれが無条件に起業につながるわけではない。大半は起業をすることなくキャリアを終えるかもしれないが、その中から起業する人が一定数出てくると考えられる。一方、起業への憧れとか起業する意図がないのに起業する人は稀であろう。

起業というのは、意図を持ってアクションを起こすものであって、企業における人事異動のように、なんとなく、部署が変わってました、やる業務が変わってました、というキャリアの進み方とは大きく異なる。「よし、起業しよう」という決断がなければ起業することはほぼあり得ず、なんとなく仕事をしていたら知らないうちに起業家になっていましたという話ではない。

若者の起業への関心を高めてもらい、起業への意図(将来に起業するというキャリアのオプション含む)を促すのに重要な考え方が、サラスバシーが提唱した「エフェクチュエーション」とか、クランボルツが提唱した「計画された偶発性(計画的偶発性)」の考え方である。両者に共通しているのは、キャリアにせよ起業にせよ、目標をたててそこに至る道筋を計画し、それを実行するといった「コーゼーション」のアンチテーゼとなっていることである。

世の中の不確実性とか偶然性を逆手に取るというのも、エフェクチュエーションや計画的偶発性に共通する特徴でもある。コーゼーションの考え方に抵抗する理由は、世の中はそう簡単に予測可能でないし、だから計画通りに進むことはできないというものである。だが、逆に、世の中は複雑だから簡単に予測することなどできないということが真実ならば、それをうまく活用できれば成功する確率が高まる、という考え方である。

エフェクチュエーションの理論で言えば、「飛行機のパイロットの原則」でいうように、自分でコントロールできる行動だけに集中し、意図せざる偶然が起こった場合には、「レモネードの原則」でいうように、その偶然をうまく取り込んでいけば良い。

リクルート社のかつての社訓に、「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」というのがある。自分にとってチャンスとなりうる偶然も、それが生じるのを受身で待っているのではなく、自ら「計画的に」作り出していくべきというのが、「計画的偶発性」の考え方である。

若いうち、学生時代とかに、色々な偶然が自分に降りかかってくるような「タネ」をどんどん巻く。そうすると、偶然にも、魅力的な起業家と出会うチャンスも増えてくるとわけである。あの人のようになりたい、と強く憧れを抱くようなロールモデルが身近に登場すれば、起業への関心はグッとアップするはずである。

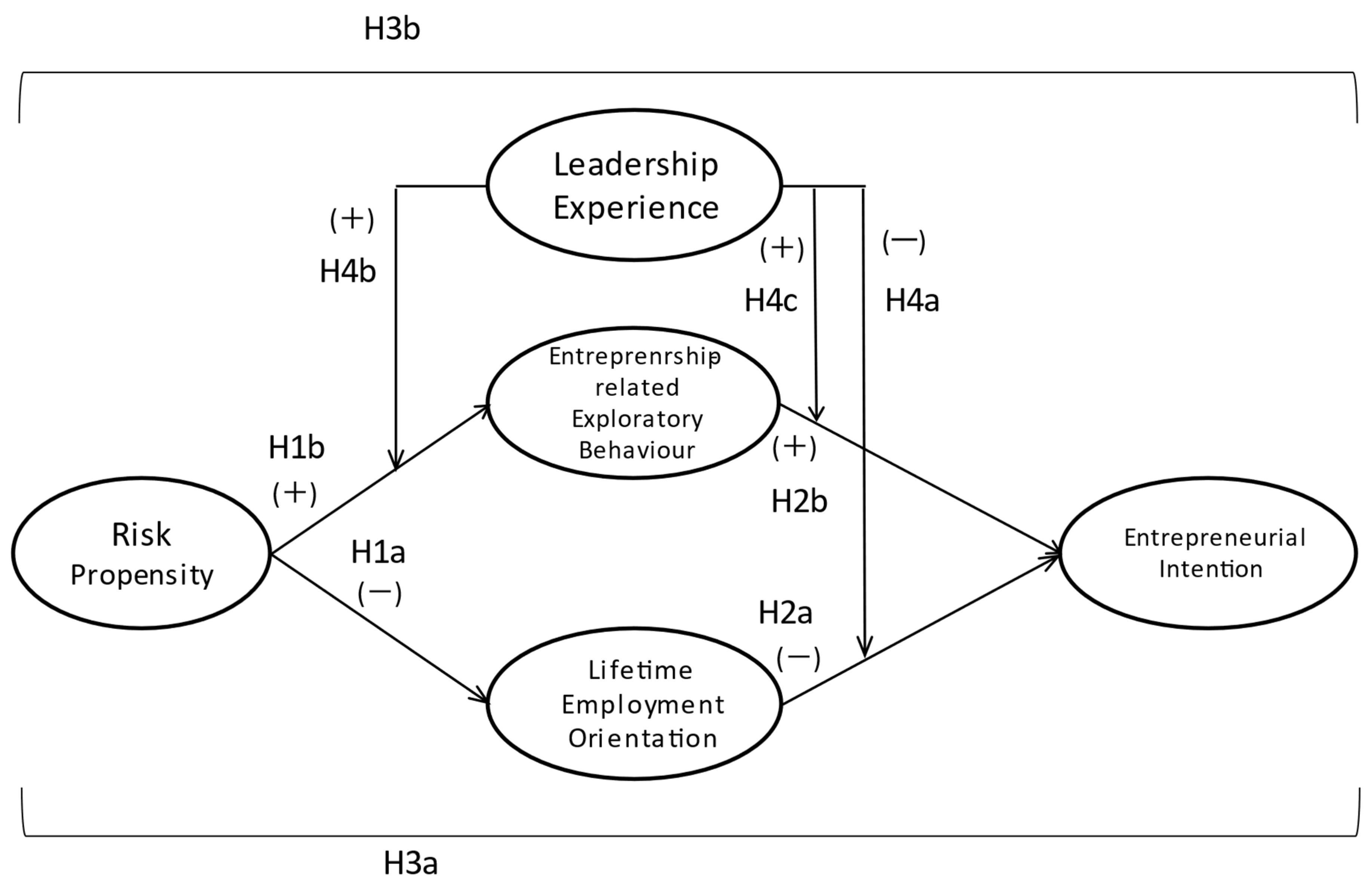

上記のような考え方のエビデンスを示した研究が、Hosomi et al. (2024)による、「Planned Happenstance and Entrepreneurship Development: The Case of Japanese Undergraduate Students」という論文で紹介されている。こちらは学生を研究対象として、どのような要因が、学生の起業意図を高めるかを検証したものである。

まず前提となるのが、ガチガチの安定志向でないこと。そのような学生は、まず公務員や潰れない大企業を志向するだろう。現在、そうでない学生は増加している。そして、多少のリスクを負いつつ、学生時代に、いろんなことにトライしてみるという「探索的な行動」である。研究では、起業に関連する探索的行動としているが、そうでなくても良いだろう。

学生時代に、授業だけでなく、あるいは授業はほとんど出ずに、アルバイト活動やサークル活動に明け暮れてましたという人も多いだろう。だが、一歩踏み込んで、もっと質の高い探索的行動を行うのが良い。アルバイトもサークルも、出会う人、付き合う仲間が同年代とか自分と類似している人々に偏ってしまう可能性が高い。そうではなく、老若男女いろんな人と出会えるチャンスが増えるような活動をするのが望ましい。

そうすることで、起業家や起業現場と出会うチャンスが増えてくる。Hosomiらは、そのような機会が増えれば、起業に関心を持ち、起業に憧れ、起業したい、起業しよう、という学生が増えるという仮説を立て、それを調査分析によって実証したのである。

さらに望ましいのが、学生時代に多くのリーダーシップ経験をしていること。この効果もHosomiらの研究結果で支持されている。リーダーシップ経験が多ければ、どのように人々を巻き込んで起業していけば良いのかのイメージが湧きやすいので、起業への関心がグッと高まると考えられるからである。

文献